|

|

| Daten |

|

90 Min., Litauen/Deutschland/Frankreich/Ukraine 2015 REGIE: Mantas Kvedaravicus DARSTELLER: Die Bewohner von Mariupolis Foto: twentytwentyvision.eu |

Regie: Mantas Kvedaravicus

Nur einen einzigen Monat war der Regisseur Kvedaravicus mit seinem Team in der von prorussischen Rebellen und ukrainischen Streitkräften umkämpften Stadt Mariupol unterwegs. Den Namen dieser Stadt kennen wir alle noch aus den Nachrichten vor einem Jahr. Jeden Tag berichteten unsere Medien über die Kämpfe um die Stadt. Umso mehr fällt es auf, wie ruhig es heute in den Berichterstattung um sie geworden. Aber der Krieg geht auch dort immer noch weiter. Dies nur ein Gedanke, der am Rande des Films aufkommt. In der Dokumentation selbst konzentriert sich der Regisseur weniger auf den Krieg und die einzelnen Parteien (obschon er fast ausschließlich aus dem Lager der proukrainischen Seite filmt), sondern auf den Alltag der Stadtbewohner, der trotz der Gefechte, trotz der täglichen Lebensgefahr, weitergehen muss und auch aktiv und scheinbar fast unbeirrt weitergeführt wird. So wirken manche Szenen besonders absurd, als man in einer Totalen einer idyllischen Sommerlandschaft zwei Männer auf einer Bank sitzen sieht, die Backgammon spielen, aber im Hintergrund dieses unbekümmerten Stillshots sich plötzlich Soldaten von einer Seite zur anderen in einer Militärübung bewegen.

Auch die Montage trägt zum absurden Effekt der Bilder bei. So ist in einem Bild zu sehen, wie ukrainische Soldaten sich in einer Ruine Schießereien mit den Gegnern liefern. Daraufhin wird uns die Organisation einer Feierlichkeit gezeigt, die mit einer ebenso enthusiastischen Art und Weise vorangetrieben wird, als würde um die Menschen herum nichts Außergewöhnliches passieren. Es scheint Musiker und Tänzer haben die gleiche Freude und den gleichen Elan bei ihren Choreographieübungen und der Interpretation griechischer Nationalmusik wie sie dies auch zu Friedenszeiten gehabt haben. Über den freudigen Gesichtern und den hoffnungsvollen oder nachdenklichen Blicken der Protagonisten hängt dennoch der Schatten der vorangegangenen Bilder von hochgehenden Bomben und Schießereien mit dem prorussischen Feind.

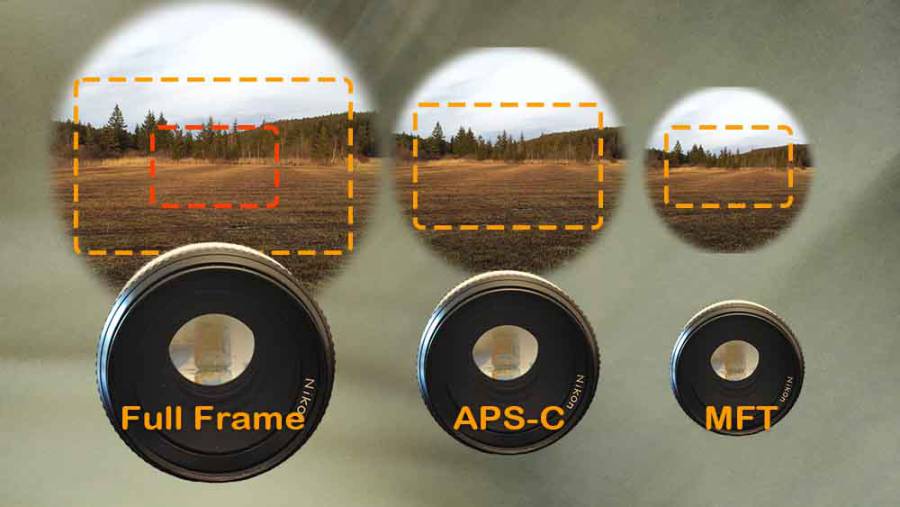

Am meisten fasziniert die Kameraführung. Der Film wurde mit drei Kameras gedreht, die sich ab und an in verschiedenen Orten bewegt haben und manchmal am gleichen Ort aus verschiedenen Perspektiven filmten. Die überwiegende Anzahl der Einstellungen sind Detailaufnahmen und Close-ups von einzelnen Gesichts- und Körperpartien der Menschen oder von Totalen in Stillshots, die v.a. bei Aufnahmen der Feuergefechte und Bomben dem Zuschauer ein Gefühl der Ausweglosigkeit geben. Denn ebenso wie die Kamera, können (und wollen) die Menschen dem Krieg in Mariupolis nicht entfliehen und ihr alltägliches Leben aufgeben. Die Kamera verfolgt v.a. drei bis vier Protagonisten, die durch den gesamten Film hindurch immer wieder im Fokus stehen: Eine Violinistin, die auf verschiedenen Veranstaltungen mit ihren Kollegen spielt, ein Schuhmacher, der in seiner Werkstadt bei der Arbeit zu sehen ist und immer wieder mit seinen Kunden und Bekannten über Gott und die Welt spricht, eine junge Reporterin, die über die Zerstörung ihrer Stadt berichtet und einen Mann, der für seine Familie illegalerweise fischen geht.

Durch die Close-Ups hat man als Zuschauer das Gefühl, dass man den Protagonisten intim nahe ist, wie einem Familienmitglied. So fokussiert die Kamera immer wieder nur den Nacken einer sprechenden Person und schwenkt zum Ohr oder zur Hand. Oder sie fährt das faltige Gesicht eines Greises ab, der seiner Enkelin über seine Kriegserfahrungen berichtet. Erinnerungen, die alles andere als belanglos in diesen Zeiten erscheinen. Interessant sind auch die Einblendungen von dem Zoo Mariupols, in dem die Tiere unruhig in ihren Käfigen auf und ab gehen, fast als würden sie die Gefahr um sie herum spüren und fliehen wollen, aber nicht können. Eine Metapher auf die Stadtbewohner. Die ganze Dokumentation ist durchzogen mit Allegorien, Metaphern und Symbolen, die diesem Film neben der Realitätstreue einen hohen künstlerischen Wert verleihen. Dabei, so der Regisseur, habe er die Szenen nicht im Vorfeld geplant. Alles sei „on the spot" entstanden. Eine Dokumentation, die durch Mark und Bein geht, und jedem zu empfehlen ist.

Gesehen von Anna Cvetkov