Musik und Film gehen bei diesem Genre die wohl engste Verbindung ein, die man sich vorstellen kann. Seit den Anfängen des Tonfilms Ende der zwanziger Jahre wurden Musiker im Film gezeigt, sei es als Konzertaufnahme oder auch im Stummfilm mit Musikbegleitung, wie etwa in Vertows "Der Mann mit der Kamera" als dramaturgischer Bestandteil einer dokumentarischen Collage. In Deutschland und Österreich entwickelte sich in den Dreißigern der Operettenfilm, in den USA das Musical.

Übrigens war das Bedürfnis, das Entstehen von Musik auch im Film zu dokumentieren, schon recht früh entwickelt. Einer der Miterfinder des Films, Thomas Edison hatte vor dem Film die Tonwalze erfunden und vermarktete sie mehr oder weniger erfolgreich. Es ist überliefert, dass er den Film, den er anfangs gar nicht in Projektion sondern in Guckkästen mit Geldeinwurf vermarktete, zunächst nur als Erweiterung der Möglichkeiten der Tonwalze betrachtete. Frühe Versuche, Musiker und ganze Orchester auf Tonwalze aufzunehmen und zugleich im Film festzuhalten, krankten aber an der Möglichkeit, Ton und Bild zu synchronisieren.

Und auch rund sechzig Jahre danach kämpften die Pioniere des Konzertfilms, so wie wir ihn heute kennen, mit zahlreichen technischen Unzulänglichkeiten, welche die Aufnahmen von Konzerten zu wahren Abenteuern machten...

Popkultur als Wiege des Konzertfilms

Doch wenn wir heute von Konzertfilmen sprechen, dann liegen die eigentlichen Wurzeln doch eher in den 50er und 60er Jahren, als plötzlich Pop-Idole wie Elvis oder die Beatles im Mittelpunkt abendfüllender Filme standen. Auch diese sehr Musiklastigen Filme waren noch keine echten Konzertfilme, sie waren inszeniert und arbeiteten mit vorproduzierten Musiktiteln, die als Playback beim Dreh eingespielt wurden. Doch die Produzenten hatten eines früh erkannt: Es lohnte sich, auf die riesigen Fangemeinden der Rock,- und Popstars zu setzen, die würden jede Menge verkaufte Kinokarten bedeuten.

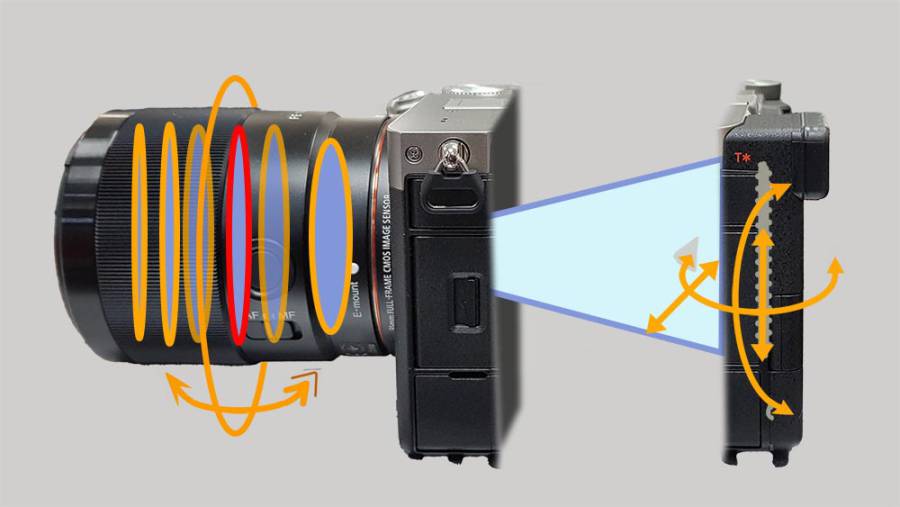

Bis zu den ersten echten Konzertfilmen fehlte aber nicht mehr viel, es waren vor allem technische Grenzen, die eine Aufzeichnung ganzer Konzerte lange verhinderten. Filmaufnahmen waren damals nur analog auf chemischem Film möglich und die Filmkameras konnten je nach Format (16 oder 35mm) maximal 10 bis 20 Minuten durchgehend aufnehmen. Auch die Synchronisationsmöglichkeiten mehrer Kameras miteinander waren sehr begrenzt. Timecode existierte noch nicht. Erste professionelle Videorekorder (Ampex) waren gerade erst erfunden, waren riesig, konnten nur in Schwarzweiß aufnehmen und waren an Studioumgebungen gebunden.

Die Legende: Woodstock

Vor diesem Hintergrund war einer der ersten großen Konzertfilme der Filmgeschichte, "Woodstock" von Michael Wadleigh (1970) eine Großleistung. 20 Kameraleute nahmen an drei Tagen rund hundert Stunden Material auf analogem Film auf, aus denen dann ein dreistündiger Kinofilm geschnitten wurde. Es ist im Grunde genommen ein Dokumentarfilm mit Gesprächen und Eindrücken zwischen den verschiedenen Musiknummern. Interessanterweise arbeitete der Film an verschiedenen Stellen mit einer geteilten Leinwand (Splitscreen), ein Verfahren was damals auch im Kinospielfilm populär war, etwa wenn mehrere Filmfiguren miteinander telefonierten. Woodstock wurde ein kommerzieller Erfolg in den Kinos und wurde 1971 mit einem Oscar ausgezeichnet.

Bereits ein paar Jahre vor "Woodstock" drehten die Dokumentarfilmlegenden D. A. Pennebaker und Richard Leacock einen Konzertfilm, "Montery Pop" (1967/1968), der aber eher den Gestaltungsprinzipien des "Direct Cinema" gehorchte.

Die Idee, in einem Konzertfilm einerseits die Stars viel näher sehen und ihnen vielleicht auch Backstage direkter folgen zu können und auch ohne teure Konzertkarten in den Genuss eines Konzerts zu kommen, hat nach "Woodstock" zu einer Reihe von Kinofilmen geführt. Ganz nebenbei war diese Form von Cross-Promotion ein Gewinn auch für die Plattenlabel. Jeder Konzertfilm spülte, neben den Einnahmen durch die Musikrechte auch weiteres Geld durch ansteigende Verkäufe der damals noch analog in Venyl gepressten Schallplatten, in die Kassen der Plattenfirmen.

Manche der Konzertfilme sind legendär geworden und geblieben, wie etwa "Gimme Shelter", ein Film über eine Konzerttournee der Rolling Stones (1971, Regie: David und Albert Maysles), "The Band" ein Film über das Abschiedskonzert der gleichnamigen Band (1978, Regie: Martin Scorsese), "Stop Making Sense", ein Konzertfilm über die Talking Heads (1984 Regie: Jonathan Demme), "Home of the brave" mit Laurie Anderson (1985, Regie: Laurie Anderson). 2008 hat Martin Scorsese übrigens noch einmal einen Konzertfilm herausgebracht, "Shine a light" über zwei Konzerte der Rolling Stones 2006 in New York.

Specials

Nicht vergessen darf man an dieser Stelle auch Rob Rainers genials Fake-Doku "This is Spinal Tap" (1984), ein Tourneefilm über eine komplett fiktive Rockband, die mit allen Stilemen des Konzertfilms meisterlich parodierend arbeitet. Ebenso wie "Walk Hard: Die Dewey Cox Story" (2008, Regie: Jake Kasdan) eine Parodie, welche sich eng Leben und Karriere von Johnny Cash zum Vorblid nahm spürt man bei diesen Parodien eine große Kenntnis der Musikbranche und viel Liebe zum Detail heraus.

Der bislang erfolgreichste Konzertfilm aller Zeiten hat einen eher tragischen Hintergrund. "This is it" dokumentierte die Proben für die lang erwartete gleichnamige Tournee Michael Jacksons. Die Tournee fand nie statt, weil Michale Jackson drei Wochen vor dem Tourneestart verstarb.

Digitale Perfektion

Die digitale Cinematographie, sprich hochwertige Digitalkameras mit vielfältigen Synchronisationsmöglichkeiten haben die Herstellung von Konzertfilmen immens erleichtert. Drehen bei geringstem Licht, frei von Bildrauschen bzw. Filmkorn, liefern die Kameras perfekte Abbilder der Konzertereignisse. Im Vergleich zu den Pionieren des Konzertfilms können heutige Filmemacher-innen auf viele Hilfsmittel beim montieren von Multikamera-Aufzeichnungen zurückgreifen. Die einzelnen Kameras können problemlos stundenlang unterbrechungsfrei aufzeichnen und die Verkoppelung der Kameras funktioniert mehr als zuverlässig.

Davon konnten die Filmemacher damals nur träumen. Sie mussten unzählige technische Mängel und Unmöglichkeiten gestalterisch verbergen, brauchten viel Fantasie um aus den Versatzstücken dennoch schlüssige Konzerterlebnisse zu stricken. Erstaunlicherweise sind die damals unter großen technischen Einschränkungen entstandenen Konzertfilme häufig emotionaler und beeindruckender, als die heute technisch viel perfekteren, aber eben auch sehr glatten Routineaufzeichnungen von Konzerten.